肚子老是咕噜叫,烧心感像火炭一样偶尔窜一下。这日子过得提心吊胆的,总觉得哪里不对劲。胃病这东西,好像成了现代人的标配,可一听到“淋巴瘤”这三个字,那份普通胃炎带来的烦躁瞬间就升级成了对未知前景的恐惧。人们总在网络上搜寻着各种靠谱不靠谱的自救方法多盈策略,对着那一点点隐隐的不适反复琢磨,心里默默地盘算着,这烧心究竟是没吃对饭导致的短暂抗议,还是身体里正在酝酿一场谁也甩不掉的大麻烦?

胃里头老是闹腾,是不是那条虫子惹的祸?

消化道的毛病真是多,但总有人把长期的胃部不适归咎于那条被广为人知的细菌——幽门螺杆菌。很多人知道它爱在胃里扎根,会把胃黏膜搞得红红肿肿的,可这跟淋巴瘤攀上关系,就让人摸不着头脑了。

多数携带者安然无恙。我们身边携带幽门螺杆菌的朋友多得是,他们可能一生都没搞出什么大问题,这说明了感染了不等于立马就得了癌症的逻辑。

持续刺激是关键。细菌长时间不走,胃黏膜就得一直处于被“修理”的状态,那种慢性的炎症就像水滴石穿,虽然过程极其缓慢,却是让细胞产生不稳定性的一个温床。

淋巴瘤的苗头很隐蔽。胃淋巴瘤这悄悄摸摸的家伙,早期症状跟普通的胃炎、胃溃疡太像了,就是那种说不上来的闷胀或者隐痛,患者常常是觉得扛一扛就过去了,根本想不到问题的底层逻辑可能已经开始偏离了正常的轨道。

幽门螺杆菌藏哪儿了?

这小家伙可不简单,它有本事在胃酸这种强腐蚀性的环境下找到角落安营扎寨,借助分泌的尿素酶中和周围的酸性环境,像个油滑的潜伏者,把自己藏在胃黏液层,让你用一些简单方法很难把它彻底清除干净。

身体在报警,别自己瞎猜!

许多人一觉得胃不舒服,立马就上网查,然后习惯性地开始自我“疗程”,比如开始吞食大量养胃的保健品,认为只要把胃黏膜保护好,所有潜在的风险都能被堵回去。这种倾向于用非专业手段来压制身体发出的明确信号的做法,往往会延误真正需要规范干预的时机,让你错过了最佳处理炎症的窗口期。

查病不能马虎了事。

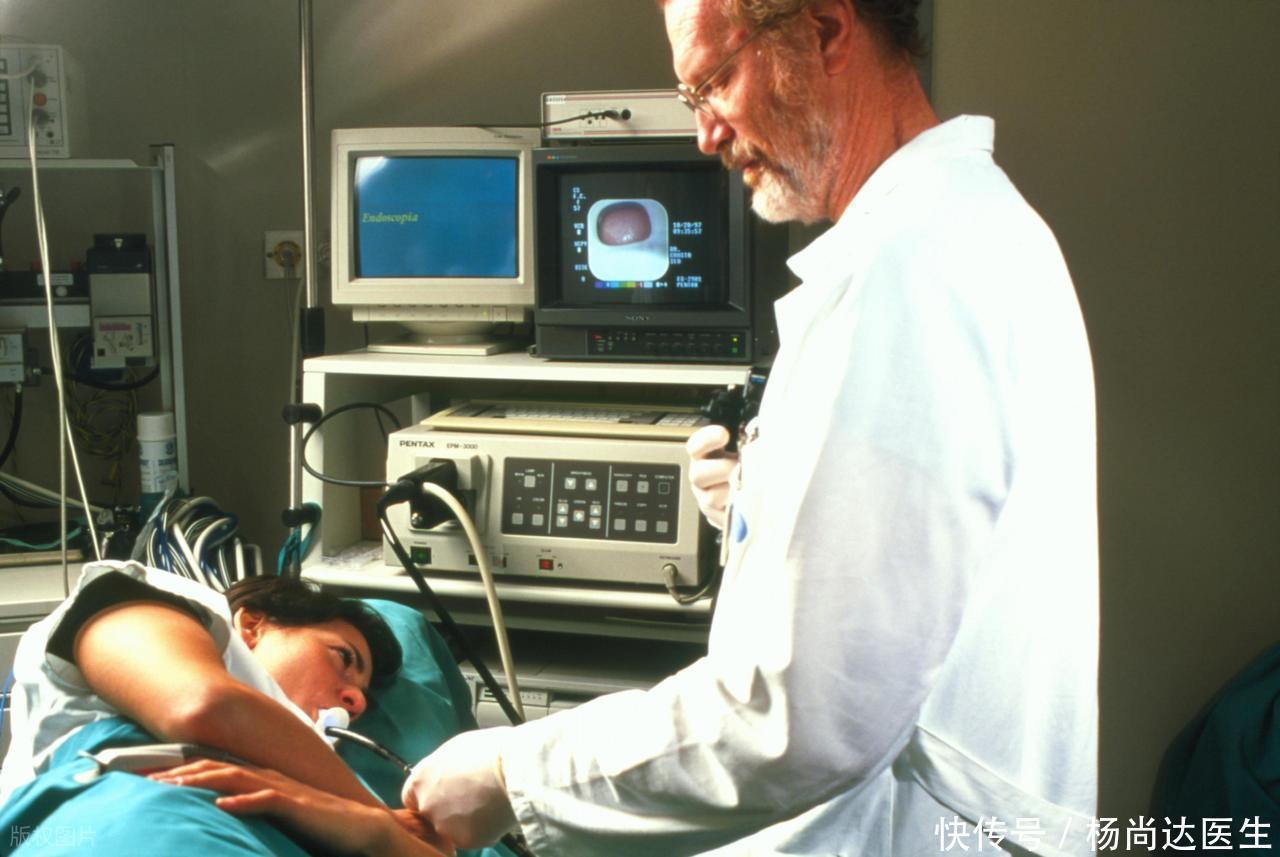

光是让医生用仪器照一下胃里头,看看有没有明显的溃疡或者大包块,这种“走马观花”式的检查,对于那些尚在细胞层面上酝酿的病变来说,可能还是不够细致入微的。真正的定性,还得依靠病理学报告对那些被取下来的微小组织样本进行细致的分析,才能把那些披着“普通胃炎”外衣的早期病变给揪出来。

关于胃部长期不适,我们真正需要警惕的不是某一种具体的疾病多盈策略,而是那种不愿正视身体发出的提醒信号的态度,把自我察觉与自我处理混为一谈,把“能忍”当成了身体素质好的标志。其实,定期的检查和对发现问题的认真对待,才是对胃部健康最温和的呵护。

同创优配配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。